こんにちは、Arikoです。

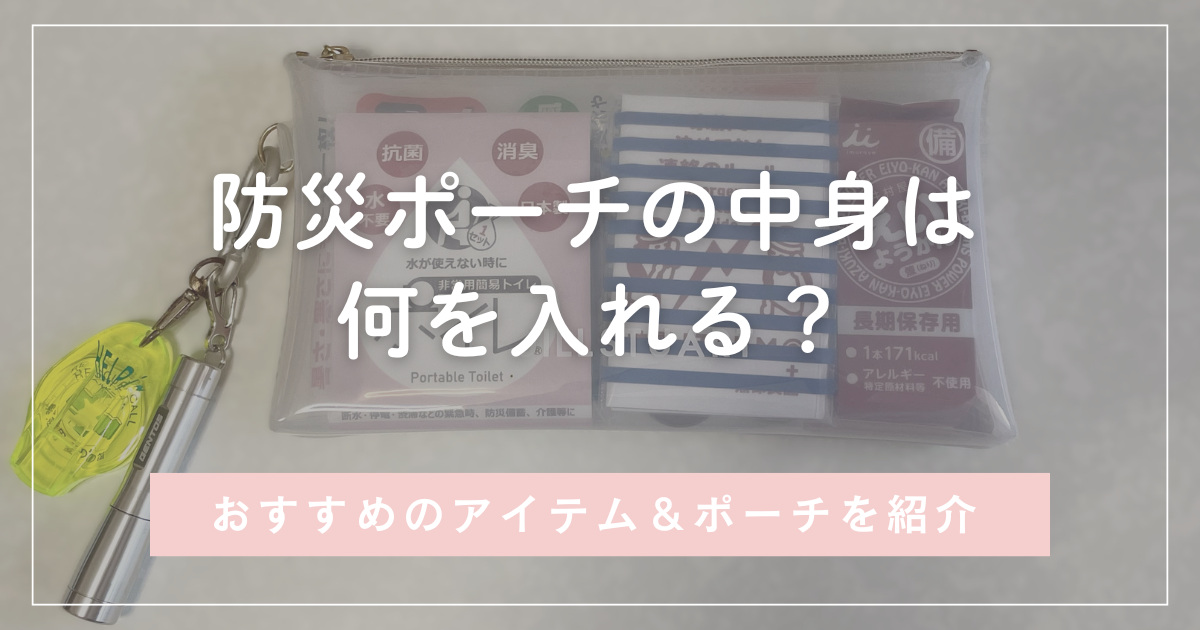

地震、津波、豪雨など・・・災害はいつ起こるか分かりません。在宅時ではなく、外出時に被災することも十分考えられます。

そこで、「防災ポーチ」で最低限の備えをしておくのがおすすめです。

.png)

なるほど!でも、防災ポーチには何を入れたらいいのかな?

私が防災ポーチに入れているアイテムを紹介するよ!

防災ポーチを作りたいけど、何を入れればいいのかな?

防災ポーチにおすすめのアイテムって何がある?

こんなことを知りたい人も多いと思います。

今回は、私が持ち歩いている防災ポーチの中身やおすすめのポーチなどを紹介します。

ぜひ参考にして、災害への備えをしてみてくださいね!

防災ポーチの中身

防災ポーチには何を入れたらいい?

防災ポーチは「0次の備え」と言われています。

- 0次の備え:外出時に被災した時のために、常に持ち歩く携帯用の防災セット。

- 1次の備え:災害が発生した時に、すぐに持ち出せる防災リュック。

- 2次の備え:被災後の数日間~1週間程度を過ごすための食料や水、ライフライン対策の備品。

防災ポーチには、災害が発生してから数時間~一晩過ごすことができるように準備することが望ましいです。

人と防災未来センターの「減災グッズリスト」を参考に、どのようなものを入れるとよいか表にしてみました。

防災ポーチに入れるものリスト

| 分類 | 品目 | メモ |

|---|---|---|

| 水 | 飲料水 | 500㎖ |

| 食 | 携帯食 | チョコレート、キャンディー、栄養補給・調整食品など |

| 装備 | ホイッスル | |

| 懐中電灯(予備電池・電源も) | ミニライト等携帯用 | |

| 情報 | 携帯ラジオ(予備電池も) | 携帯性重視のもの |

| 携帯電話(充電器・バッテリも) | ||

| 連絡メモ・備えリスト | ||

| 身分証明書 (そのコピー) | 健康保険証、運転免許証、パスポート、外国人登録証など | |

| 筆記用具 (メモ帳とペン) | ||

| 油性マジック(太) | 伝言を書く用 | |

| 現金 (10円硬貨含む) | 公衆電話用に10円玉、100円玉が必要 | |

| 救急 | 救急用品セット | 消毒薬、脱脂綿、ガーゼ、ばんそうこう、包帯、三角巾などケガの手当て用品を一まとめに |

| 持病薬・常備薬 | 合わせて処方箋のコピーも | |

| 衛生 | マスク | 防寒用としても重要 |

| 簡易トイレ | 非常時において、トイレに行けないことはかなり深刻 | |

| ティッシュペーパー・トイレットペーパー | トイレットペーパーは汎用性が高い | |

| 防寒 | 使い捨てカイロ | |

| 汎用 | ハンカチ(大判)・手ぬぐい | |

| 安全ピン | タオルを留めて、下着の代用として使うこともできる | |

| ポリ袋 | 大小あわせて10枚程 | |

| 衣 | 雨具 (ポンチョ・雨合羽など) | 両手が使え作業しやすく、防寒着にもなる |

| 住 | ふろしき | 何かを包む、敷いて防寒対策など汎用性が高い |

理想はリストのもの全部持ち歩くことですが、重さや大きさを考えたら、なかなか難しいですよね。

そのため、持ち歩くのに負担にならないように、取捨選択しながら選ぶことになります。

.png)

.png)

.png)

どうやって取捨選択したらいいかな?

全部大事そうだし、取捨選択をするのは大変だよね。

ということで、以下の手順に沿って、防災ポーチに入れるアイテムを考えてみてください。

上のリストにある防災グッズが目の前にあるのをイメージしてみてください。

「自分が必要だと思うもの・好きなものを5個選んでください」と指示されました。皆さんなら何を選びますか?

選んだ5個は自分のなかで優先順位が高いものです。まずはその5個を用意してください。

あとは、ポーチの容量に合わせて他のアイテムも入れてみましょう。

自分が外出時に被災した時に、「自分だったら何が必要か・何があったらいいか」というのを想像してみると、防災ポーチに入れるものも取捨選択できるかと思います。

私の防災ポーチの中身

ここからは私の防災ポーチの中身をご紹介します。

- 携帯食

- ホイッスル

- ミニライト

- 緊急連絡先メモ

- 筆記用具(メモとペン)

- 現金

- 携帯トイレ

- 大判ハンカチ

- 簡易ブランケット

- 使い捨てカイロ

- ビニール袋

私は全部で11点入れています。以下で各アイテムの詳細を見ていきます。

①携帯食

携帯する食品は食べ慣れたものや自分の好きなものが一番ですが、賞味期限や栄養の観点から考えると、飴やチョコレート、シリアルバーなどがおすすめです。

最もおすすめなのが、暑さ・寒さにも対応できて崩れにくい羊羹です。

私は井村屋のえいようかんを入れています。

- 長期保存が可能(5年)

- 一本で高いエネルギーを補給できる

えいようかんは5年という長期保存可能な点に加えて、一本食べると手軽に171kcal(ご飯小盛一杯分)のエネルギー補給ができる点が気に入って、選びました。

②ホイッスル

ホイッスルはポーチの外側に取り付けて、何かあった時にすぐに吹けるようにしています。

ホイッスルを吹く場面は緊急時です。そのため、すぐに吹けるようにフタが付いていないもの、人の耳に聞こえやすい周波数帯の音が出るヘルピーを入れています。

- 人の耳に最も聞こえやすい3200Hz付近の音が出る

- ネームカードが付いている

ヘルピーには名前や緊急連絡先などが書き込めるネームカードが付いているので、災害時に身元を知らせることができます。

③ミニライト

ミニライトもホイッスルと同様に、すぐ使えるようにポーチの外側に取り付けています。

災害時には停電が発生したり、暗闇やがれきの中で救助要請をする場面もあります。そんな時にミニライトがあれば安心です。

防塵・防滴仕様、防災ポーチに入れても邪魔にならないコンパクトさからGENTOS(ジェントス)のLEDキーチェーンライトを入れています。

- 防塵・防滴仕様

- 持ち運びにコンパクト(重さ:約25g、サイズ:15.5×72.4mm)

単4アルカリ乾電池1本が付いているので、すぐに使うことができます。なお、ミニライトを選ぶ際、電源は手に入りやすい単3か単4形の乾電池式のものがおすすめです。

④緊急連絡先メモ

緊急連絡先のメモは袋に入れて濡れないようにしています。

こちらのメモは無印良品の公式サイトからダウンロードすることができます。自分自身や家族の連絡先だけでなく、災害用伝言ダイヤルなどの使い方なども書いてあるのでおすすめです。

以下のページ内からダウンロード可能です。

⑤筆記用具(メモとペン)

筆記用具に、メモ代わりのふせんとボールペンを入れています。

災害時のことを考えると、防水できるメモ帳の方がいいと思います。私はポーチの中でかさばらないものと考えた時に、小さくて入れやすいふせんにしました。

ペンは水に濡れても滲まない油性のボールペンを入れています。こちらも災害時のことを考えると、ボールペンよりマジックペンの方がいいかもしれません。

⑥現金

現金は普段から持ち歩いていますが、災害時にタイミング悪く小銭が無い・少ないという事態を想定して、10円玉・100円玉・500円玉だけ入れています。

⑦携帯トイレ

外出時にどこで被災するかは分かりませんので、携帯トイレは入れておきたいものの一つです。

携帯トイレは、凝固剤を使用するタイプや不要なタイプがあります。サイズや使用期限などもチェックしつつ、自分が使いやすいものを選びましょう。

私は持ち運びやすさを重視して、ポイレを入れています。

- 女性防災士が企画・監修

- 手のひらサイズでコンパクト(7×9㎝)

防災用だけでなく、渋滞用に備えて車に置いておくのもいいですね。

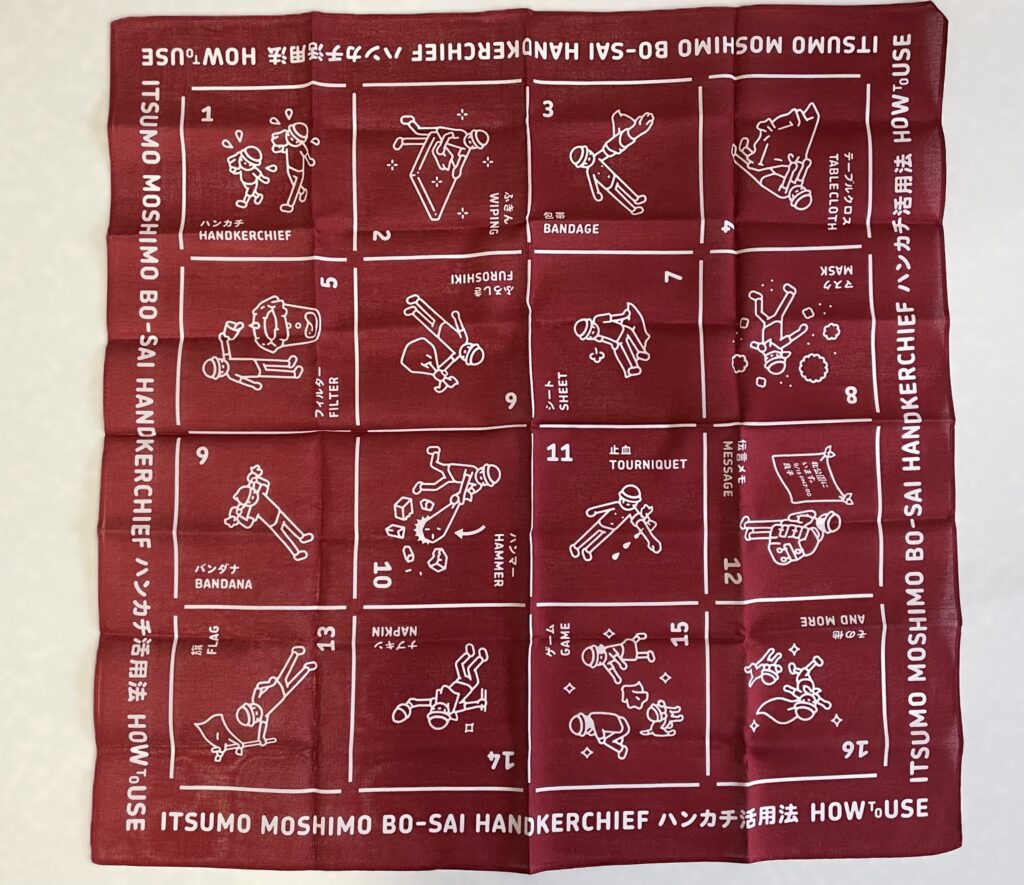

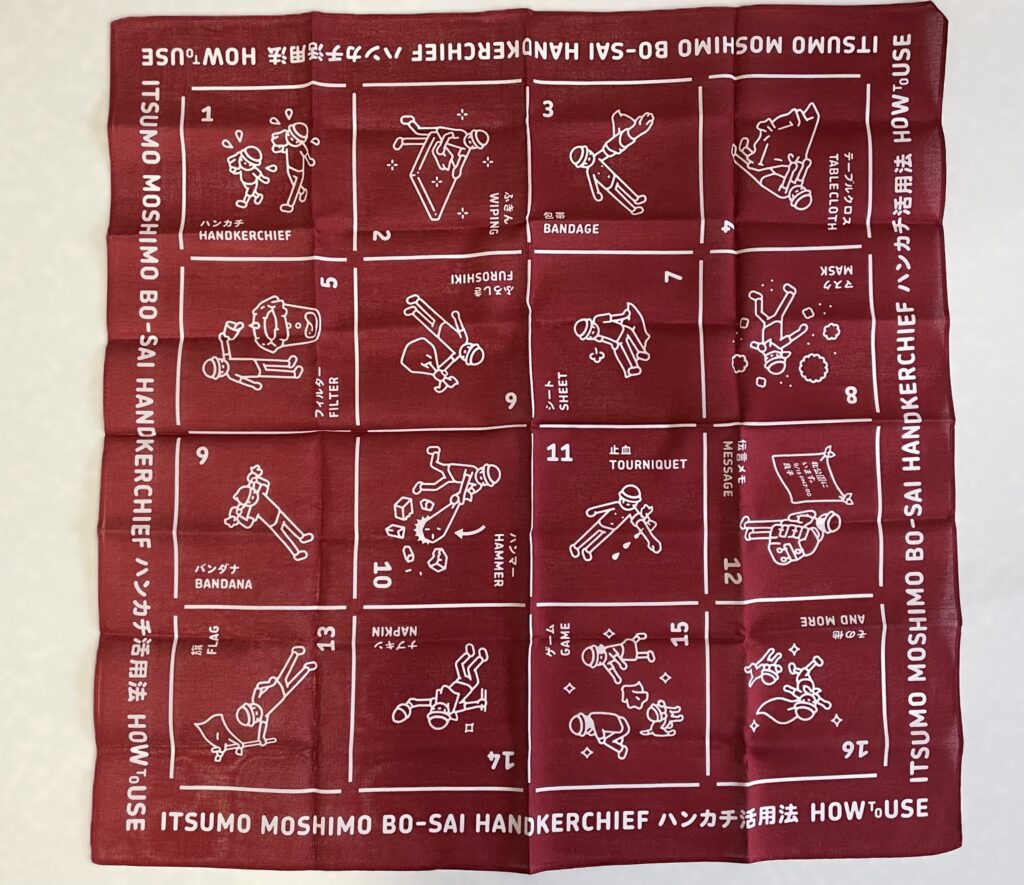

⑧大判ハンカチ

地震の時に落ちてきた物やガラスの破片などに当たって、怪我をする可能性は十分に考えられます。その際、大判ハンカチがあれば止血することができます。

もちろん、止血以外にも様々な場面で使うことができるので、一枚持っておくと安心です。

持ち運びの観点からは圧縮タオルと迷いましたが、圧縮タオルは水で戻すものが多かったので(災害時にすぐに水が使える状況かは不明なため)、すぐに使える大判ハンカチにしました。

大判ハンカチは無印良品のいつものもしも ハンカチを入れています。

- ハンカチ活用法がイラストで描かれている

- 素材はオーガニックコットン

活用法がイラストで描かれていると、災害時の冷静ではなくなった時にも役立ちそうです。イラストが可愛らしいので、ほっこりしますね。

⑨簡易ブランケット

簡易ブランケットは100均で購入したものです。

暑さ・寒さ対策だけではなく、携帯トイレを使用する時の目隠しにもできると思い、入れています。こちらの簡易ブランケットはコンパクトなので、ポーチに入れやすいです。

簡易ブランケットは静音性があるものが良いらしいのですが、100均のものはその点で懸念点があります。ですが、数時間~一晩をしのげるもの(ずっと使うものではない)と考えた時に、コスパを優先しました。

⑩使い捨てカイロ、⑪ビニール袋

使い捨てカイロはもらいもの、ビニール袋は家にあったものを入れています。

なるべく中身が見えない方が良いかと思い、色付きのビニール袋を選びました。

防災ポーチの総額は?

防災ポーチの中身を紹介してきましたが、総額がいくらかかったのかもお伝えしたいと思います。

防災ポーチの総額(現金を除く)

| 品目 | 購入場所 | 価格(税込み) |

|---|---|---|

| ポーチ(雑誌ゼクシィの付録) | 書店 | 300円(ゼクシィの価格) |

| 携帯食 | 楽天市場 | 515円 |

| ホイッスル | ハンズ | 440円 |

| ミニライト | ビックカメラ | 754円 |

| 緊急連絡先メモ | 無印良品公式サイトからダウンロード | 0円 |

| 筆記用具(メモ帳&ペン) | もらいもの | 0円 |

| 携帯トイレ | 楽天市場 | 440円 |

| 大判ハンカチ | 無印良品 | 490円 |

| 簡易ブランケット | ダイソー | 110円 |

| 使い捨てカイロ | もらいもの | 0円 |

| ビニール袋 | 自宅にあったもの | 0円 |

| 合計 | 3,049円 | |

現在は100均でも様々な防災グッズが揃っているので、なるべく安く防災ポーチを作ることができます。

ただし、100均のものは品質などから災害時には使いにくい面もあります。コスパを優先するあまり、災害時に使えなければ意味がありません。

もちろん100均で十分に事足りるグッズもあります。上手に活用しながら、アイテムを用意してみてください。

防災ポーチに入れていないもの

防災ポーチには入れていないものもあります。入れていないものは、基本的に普段から持ち歩いているものです。

- 飲料水(水筒)

- モバイルバッテリー

- 身分証明書

- 現金(お札)

- マスク

- ポケットティッシュ/ウエットティッシュ

- ソーイングセット

- 生理用ナプキン

普段から持ち歩いているものは、人によって違います。

ただし、上記のもののなかでは飲料水、モバイルバッテリー、身分証明書、(女性の場合は)生理用ナプキンは持ち歩いておく(あるいは防災ポーチに入れておく)と、何かあった時に便利です。

防災ポーチに使えるおすすめのポーチとは?

.png)

.png)

.png)

中身は分かったけれど、ポーチ自体はどんな物がいいんだろう?

いざ、防災ポーチを作る時に「どんなポーチがいいのか」ということも悩みますよね。

そこで、防災ポーチに使えるおすすめのポーチをご紹介したいと思います。

防災ポーチを作る時に考えたいのが、以下の2点です。

防災ポーチを作る時に大事な点

- 重さ&大きさ

- ポーチの種類

①重さ&大きさ

せっかく防災ポーチを作っても、重かったり大きかったりすると、持ち歩くのが負担になってしまいます。

自分にとって、持ち歩いても負担にならない重さ&大きさで作りましょう。

防災ポーチの重さ

防災ポーチは一般的に500g以内の重さ(500㎖のペットボトル一本分)が推奨されています。

私の防災ポーチの重さは331gです。500g以内であれば、毎日カバンに入れて持ち歩いても、それほど負担になりません。

また、中身の重さだけではなく、ポーチ自体の重さも考える必要があります。中身が少なくても、ポーチ自体に重さがあれば、それだけで持ち歩くのが負担になります。

ポーチ自体の重さは150g以下を目安に選んでみましょう。

防災ポーチの大きさ

普段使用しているカバンに入れられるサイズであれば、自分の好みのサイズを選んでください。負担にならないサイズ感であれば、15×10×6㎝くらいのものを目安に選ぶといいと思います。

私が使っている防災ポーチの大きさは、タテ約10.5×ヨコ約19㎝です。この大きさであれば普段から持ち歩いても、負担はありません。(マチもないので、カバンの中に入れても邪魔になりません。)

入れるアイテムの個数や大きさによって、ポーチを決めることが多いと思います。

どうしても軽量化&コンパクトにしたいということであれば、あらかじめポーチを決めてから、入る分だけを入れるという手もあります。

②ポーチの種類

防災ポーチを作る際にはポーチの種類も大事です。

- 水に濡れても大丈夫な素材

- 中身が一目で分かる

- 取り出しやすい

やはり災害時のことを考えると、水に濡れても大丈夫な素材がおすすめです。

また、中身が一目で分かると、すぐに取り出すことができます。

水に濡れても大丈夫&中身が一目で分かるという点では、100均などで売っている防災ボトルもあります。しかし、防災ボトルの難点は取り出しにくいこと。

取り出しやすさを考えた時には、ポーチの方が良さそうです。(併用するのもありだと思います。)

私が使っている防災ポーチはクリアケースで、水に濡れても大丈夫&中身が一目で分かる&取り出しやすいです。

このポーチ、実は結婚する時に購入したゼクシィの付録です。ちょうど上記の条件にぴったりだったので、防災ポーチとして使っています。

おすすめのポーチは?

重さ&大きさ、ポーチの種類を考えた時に、防災ポーチとしてぴったりだなと思ったのは無印良品のTPUクリアケース。

クリアケースで水に濡れても大丈夫そうですし、中身も一目で分かります。

また、マチがないので、カバンに入れてもかさばりません。持ち歩くのに負担にならないのも嬉しいポイントです。

サイズは通常のものとハーフがあるので、入れるアイテムに合わせてお好みのものを選ぶことができます。

軽量化&コンパクトさを重視するなら、ハーフがおすすめです。

ハーフサイズはちょうど私が防災ポーチで使っているものと、ほぼ同じサイズです。

まとめ

今回は防災ポーチについてお話しました。

- 防災ポーチには、災害が発生してから数時間~一晩過ごすことができるように準備しておくといい。

- 外出時に被災した時に、「自分だったら何が必要か・何があったらいいか」というのを想像して、アイテムを選ぶ。

- 防災ポーチを作る時には①重さ&大きさ、②ポーチの種類を考える。

.png)

.png)

.png)

私も早速、防災ポーチを作ってみる!

災害はいつどこで起きるか分かりません。

自宅の備えだけでなく、外出時の備えもしておくと安心です。

ぜひ防災ポーチを作ってみてくださいね!